|

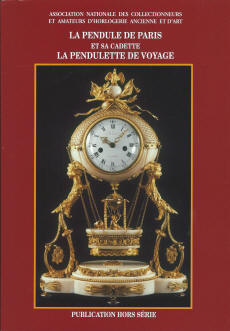

Cette pendule de la seconde moitié du XIXème siècle a été acquise dans la branche Desjardins qui habitait la Ferté-Chevresis, en Picardie. Le patriarche, horloger de son état, avait dans son village la réputation d'un inventeur façon Géo Trouvetout. Le patelin se situe à 50 Km de Maizy, où habitaient mes aïeux... Chantal a toujours connu cette pendule dans l’appartement parisien de sa grand-mère paternelle, elle-même la tenant de ses grands-parents. Chacun des enfants passé dans la maison s’est assimilé un jour ou l’autre à l’un des trois chérubins de la composition. Au décès de Mamie Génie, la pendule a suivi Marthe et Claude dans leurs déménagements successifs, jusqu’à Licourt. Claude me l'a transmise en Mars 2017. Il s’agit d’une « pendule de Paris »,

caractérisée par son mouvement compact à deux platines circulaires

de taille réduite entre lesquelles sont emprisonnés les rouages de

temps et de chevilles (sonnerie). Ce mouvement à balancier

était un premier pas vers la construction en série des pendules, les

horlogers l’habillant d’une grande variété de cabinets décoratifs.

Beaucoup de ces pendules ornementales de moyen volume ont trouvé leur

place sur le tableau des cheminées des appartements Parisiens, d’où

leur nom. Leurs mouvements appelés «blancs-roulants» étaient

fabriqués en série à Saint Nicolas d’Aliermont en Normandie, ou en

Pays de Montbéliard (Doubs) avant d’être livrés aux horlogers.

Apparu au milieu du XVIIIème siècle, ce mouvement « de Paris »

évoluera notablement en 1860 avec les travaux du grand Brocot qui

repense l’échappement et conçoit une suspension de balancier à

lame-ressort, deux inventions qui feront gagner beaucoup en

stabilité et précision.

La pendule est signée Raingo Frères, grande famille de maitres

horlogers du XIXème siècle. Celle-ci date des années 1870

d’après son modèle de suspension. Lorsque je l’ai récupérée,

elle ne fonctionnait plus depuis des années et avait subi moult

bricolages pour lui redonner vie, sans succès. Un certain nombre

de pièces étaient faussées et la suspension était cassée. Même

la réparation en 2010 effectuée par un de mes collègues dont

c’est le passe-temps n’avait guère été probante.

|

|

|

La restauration a concerné le mécanisme et

le cabinet. Le cabinet a surtout eu besoin d’un solide

nettoyage pour enlever des années de « mirror »,

incrustés

dans le relief des bronzes. Après avoir essayé divers outils et

produits pour retrouver le lustre sans détruire la patine, je me

suis rabattu sur le brossage dans un bain de cendre mouillée,

suivant les bons conseils de la femme de ménage… Une fois nettoyés,

les bronzes sont astiqués à la cire liquide. |

||

|

||

|

Le démontage du cabinet est simple car tout

est boulonné de manière plutôt rustique et il n’y a pas d’oxydation.

Très important, tout photographier au cours du démontage pour se

rappeler dans quel ordre les pièces s’assemblent, ce qui n’est plus du tout évident quelques semaines plus

tard. L’embase du socle sur lequel sont boulonnés les pieds était

faussée ; en la redressant au marteau, j’ai constaté avec bonheur

que le bronze n’est pas aussi cassant que je le redoutais… À noter

que cette déformation du socle interdisait l’horizontalité complète

du mouvement de la pendule, et donc son bon fonctionnement. Il

semble qu’on a essayé de corriger en gauchissant les pièces du

balancier, la solution n’était pas là… |

||

|

||

|

J’ai abordé la restauration du mécanisme

avec prudence et méfiance. La recherche documentaire m’a dirigé vers

un ouvrage de référence sur les pendules de Paris, écrit par un

certain Richard Chavigny cité à de nombreuses reprises sur les blogs

horlogers. En achetant son livre sur « le bon coin », je ne savais

pas encore que je m’adressais directement à lui. Nous avons eu

quelques sympathiques échanges qui m’ont permis de bénéficier de

précieux conseils. Je n’ai pas voulu me lancer dans une

restauration complète qui aurait demandé de séparer les platines du

mouvement car ce n’était pas nécessaire. En effet, la « mise aux

repères » (synchronisation des rouages de sonnerie) au remontage est

réputée délicate. Je me suis contenté d’un nettoyage à l’air

comprimé (Bien penser à bloquer le drapeau qui se transforme en

girouette folle !), d’un polissage de ce qui était visible et d’une

lubrification des « paliers » à l’huile de synthèse (10W40). J’ai

aussi redressé tout ce qui était faussé dans la commande de

sonnerie, de même que le balancier et sa fourchette. La partie la

plus délicate a été le remplacement de la suspension du balancier

qui était cassée. J’ai trouvé le ressort à deux lames pour

suspension Vallet (une évolution de la suspension Brocot, vers 1870)

sur eBay. Je pense que le précédent ressort a cassé à cause de son

grippage dans la gorge de réglage du dispositif, faute d‘une huile

inadaptée qui s’est transformée en gomme dure au point de quasiment

fusionner les deux éléments en une seule pièce. |

|

|

|

||

|

|

||

|

|

Suivant les bons conseils horlogers, j’ai

bricolé une potence pour tenir le mouvement en place pendant la mise

au point. Le réglage de la sonnerie était aisé puisque la mise aux

repères n’a pas été touchée, garantissant le bon enchainement des

coups d’heures et de demi-heures. Il suffisait alors juste de placer

la petite aiguille au bon endroit… Une fois calée, la mise à l’heure

se fait en tournant l’aiguille des minutes, lentement, jamais en

arrière. Accessoirement, le passage à l’heure d’hiver ne fera pas en

reculant d’une heure, mais en avançant de onze, ce qui la fera

tinter 70 fois … La dernière phase concerne le réglage fin, en

jouant sur la longueur du balancier via le dispositif inclus dans la

suspension. Une fois remontée et bien remontée

(autonomie de l’ordre d’une semaine), la pendule fonctionne à

merveille (avance de l’ordre de 2 mn par semaine) et sonnera encore

de nombreuses années. |

|

|

Raingo Frères |

||

|

L’histoire des horlogers Raingo montre que

l’arrivée en Belgique de cette jolie pendule n’est qu’un retour aux

sources… En effet, les racines de la famille Raingo

se situent dans les territoires qui deviendront le royaume de

Belgique en 1831. Zacharie Joseph Raingo est né à Mons en Belgique

le 2 juillet 1775, fils de Nicolas-Joseph, horloger, et de

Marie-Magdelaine Decroly. Il vit à Tournai de 1795 à 1807 puis

développe, à partir de 1810, son activité à Gand avant de

s'installer à Paris, rue de Cléry, en 1813. Grand spécialiste des pendules planétaires,

également appelées horloges astronomiques, il dépose un grand nombre

de brevets dont celui, en 1810, pour une «pendule à sphère

mouvante» sur laquelle il publia un opuscule en 1823.

La maison Raingo Frères est fondée en 1830 à

Paris par quatre fils de Zacharie, rue de Touraine puis rue

Saintonge Lors de l'Exposition des Produits de

l'Industrie de 1844 à Paris, la maison est mentionnée favorablement

par le jury : Avant de parler de leurs produits, disons un mot de

ces fabricants : c'est une famille d'industriels composée de quatre

frères dont l'intelligence est constamment acquise à la prospérité

de leur établissement, à Paris et à l'étranger. La partie

commerciale domine, et le chiffre de leur exportation est

considérable. [..]. En considération de l'importance de cette maison

et des services rendus au commerce, le jury décerne a MM. Raingo

frères la médaille de bronze. (Rapport du Jury central, Exposition

des produits de l'industrie française en 1844). Les frères Raingo se distinguent rapidement

par leurs bronzes, en ajoutant des bronzes d'art et d'ameublement au

catalogue horloger. Établis en 1860 au 102 rue Vieille-du-Temple,

les ateliers créent notamment de remarquables pièces pour l'Empereur

et l'Impératrice Eugénie, une collection qui peut être admirée

aujourd'hui au Louvre. Les frères Raingo effectuent des productions

d'après l'Antique puis, plus tard, produisent de petits modèles des

œuvres d’artistes contemporains tels que Pradier, Carrier-Belleuse

ou Auguste Moreau. Ils travaillent aussi en collaboration avec le

célèbre ébéniste François Linke. La maison est présentée à l’Exposition

Universelle de 1862 à Londres. Aux Expositions Universelles de Paris

de 1867, 1878 et 1889, elle remporte à chaque fois des récompenses,

dont la médaille d'or à l'Exposition Universelle de 1889. Les œuvres

des frères Raingo se trouvent dans divers musées dont le Musée des

Arts et Métiers à Paris, les musées Royaux d'Art et d'Histoire de

Bruxelles, le Museo Poldi Pezzoli à Milan et le Palacio Real de

Madrid. |

||

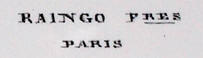

| Quelques évolutions de marquage de la maison Raingo Frères | ||

|

||

| Frappé c.1845 Lettrage c.1850 Frappé c.1850 Frappé c.1850 Lettrage c.1880 | ||